“Dubbio a posteriori: / i veri grandi poeti / sono i ‘poeti minori’?”. Se lo chiedeva il Caproni di Res amissaa proposito di Sbarbaro, e l’acume della domanda non lascia indifferenti. Certo, il ribaltamento totale di prospettiva è esagerato e manifestamente provocatorio, ma è pur vero che spesso il genio si annida proprio nei “minori”: i marginali, i dimenticati, gli eccentrici, coloro che per fiera scelta ideologica o per sfortuna editoriale o per destino sono rimasti esclusi dalla glorificazione critica e dalla canonizzazione scolastica. Montale rimane senza alcun dubbio il più grande poeta del Novecento italiano; ma se facciamo due passi fuori dal cortile recintato dei circuiti ufficiali, oltre ai Nobel e ai manuali di letteratura, forse scopriamo che la grande poesia può crescere anche tra l’erba incolta, nei boschi, negli angoli di strada. E se c’è un principe dei reietti letterari, dei geni sconosciuti, dei poeti sempre in direzione ostinata e contraria, questo non può che essere Emilio Villa. Nato ad Affori (MI) nel 1914 e morto a Rieti nel 2003, nella sua vita, che ha attraversato l’intero Novecento, Villa è stato tutto: poeta, artista, traduttore, studioso di lingue antiche, biblista, critico d’arte, bohémien, performer ante litteram. È stata la sua esistenza, ancor prima che la scrittura, ad essere poesia, e a renderlo una figura iconica, un mito per il suo ristrettissimo pubblico di adepti. Qualche informazione sparsa, per tratteggiare a brevi pennellate un personaggio impossibile da ritrarre nell’insieme: Villa conosceva praticamente tutte le lingue, ma era soprattutto esperto di lingue morte; e non solo greco e latino, ma più indietro ancora, fino al miceneo, le lingue semitiche, l’assiro e il babilonese. Ha tradotto, con una devozione quasi sacrale verso la delicatissima arte del “dire quasi la stessa cosa”, l’Odissea, la Bibbia e l’Enuma Elis, il poema teogonico babilonese. Era attentissimo alle novità dell’arte contemporanea, soprattutto a quell’arte “d’azione” che molto consuonava con la sua idea di poesia: è stato Villa a scoprire e lanciare Alberto Burri, con cui ha poi spesso collaborato. Odiava i critici e se ne fregava del mondo editoriale: “I critici sono la merda”, scrisse in una lettera a Piero Manzoni, che avrà certamente apprezzato l’immagine metaforica. Un giorno, in una sorta di performance artistica quando ancora le performance non esistevano, scrisse alcune poesie su dei sassi che poi gettò nel Tevere, e giurò che quelli erano i versi migliori che avesse mai composto. Esordì nel 1934 con Adolescenza, seguito dal fondamentale Oramai(1947) e da numerose altre piccole raccolte, plaquettes, libricini sempre più eterogenei e rarefatti, gettati nel fiume della storia e della letteratura con orgogliosa casualità,fino al 1986, l’anno in cui un ictus lo costringe al silenzio da lì alla sua morte.

Questo era Emilio Villa: un originale, un individuo inclassificabile, irriducibile in categorie. E la sua poesia non era da meno; una poesia inimitabile, estremamente difficile, oscura ma non per esercizio di stile o autocompiacimento avanguardistico, anzi: i versi di Villa sono più che mai necessari, paiono tirati fuori da uno squarcio nel petto, con undoloroso esercizio di scavo volto a giungere all’osso della verità prima e primordiale. Una verità che è sia intima che universale, sia storica che linguistica. Prendiamo a questo proposito, come unico esempio archetipico della poesia villiana nel breve spazio di questo articolo, proprio Linguistica:

“Linguistica

Non c’è più origini. Né. Né si può sapere se.

Se furono le origini e nemmeno.

E nemmeno c’è ragione che nascano

le origini. Né più

la fede, idolo di Amorgos!

chi dici origina le origini nel tocco nell’accento

nel sogno mortale del necessario?

No, non c’è più origini. No.

Ma

il transito provocato delle idee antiche – e degli impulsi.

E qualsivoglia ambiguo che germogli intatto

dalle relazioni

dalle traiettorie

dalle radiazioni

dalle concezioni

luogo senza storie.

Luogo dove tutti.

E dove la coscienza.

E dove il dove.

Per riconoscere l’incommensurabile semenza delle vertigini adombrate

le giunture schioccate nei legami

la trasparenza delle cartilagini

il cieco sgomento dei fogliami

agricoli nelle forze

esteriori, e l’analisi fonda

incisa nel corpo dell’accento.

No.

Non c’è più. Né origini nei rami. né non origini.

Chi arrestava i sintagmi sazi nel sortilegio della consistenza

usava lo spirito senza rimedio nel momento indecisivo

come un compasso disadatto, non esperto, così non si poteva

agire più niente, più, ombra ferita e riferita, proiezione

senza essenza, così che speculare sul comune tedio

un gioco parve, e ogni attimo-fonema

ancora oggigiorno sfiora guerra e tempo consumato, e il peso

corrompe dell’ombra dei tramiti dell’essenza.

E codesta sarebbe. Questa la fine concepibile:

se attraverso l’idea massima del pericolo e dell’indistinto

si curva l’anima estrema nell’attrito di idrogeno e ozono e i giorni

acerbi sommano giorni ai giorni quotidiani nell’araldica

prosodia delle tangenze,

soffocando ogni flusso di infallibile irrealtà in:

i verbi

i neologismi.

Chi le braccia levava saziate di viole nel palpito assortito

oggi paragona ogni rovina paragona allo spirito

immune che popola e corruga a segmenti il nembo

delle testimonianze storiche, delle parabole nel grembo

confuso delle parrocchie e nelle larghe zone

di caccia e pesca e d’altre energiche mansioni culturali.

E non per questo celebro coscientemente il germe

sepolto, al di là,

e celebro l’etimo corroso dalle iridi foniche,

l’etimo immaturo,

l’etimo colto,

l’etimo negli spazi avariati,

nei minimi intervalli,

nelle congiunzioni,

l’etimo della solitudine posseduta,

l’etimo nella sete

e nella sete idonea alle fossili rocce illuminate

dalle fosforescenze idumee, idolo di Amorgos!”

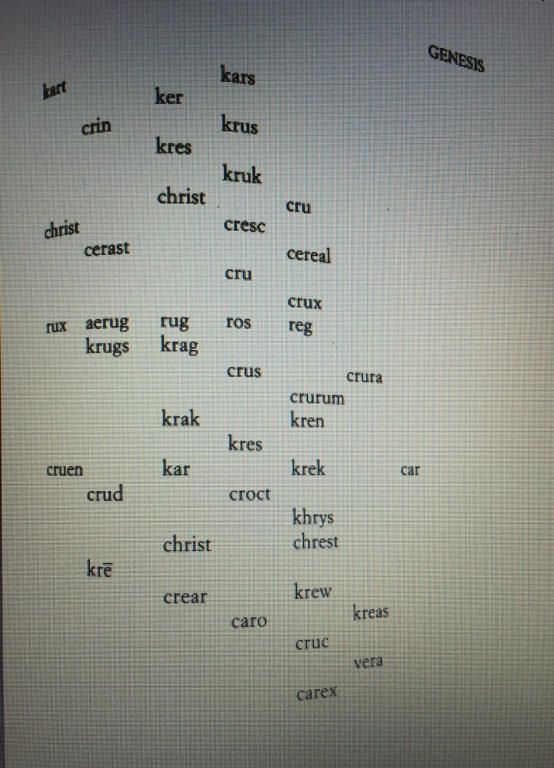

Già dal titolo emerge ciò che è probabilmente la chiave, l’asse portante della poesia di Villa: il linguaggio. Per Villa le lingue – le diverse manifestazioni del linguaggio, in ogni epoca e ad ogni latitudine – sono il veicolo attraverso cui giungere a conoscere le profondità dell’esistenza, in un percorso di esplorazione che si muove soprattutto a ritroso nel tempo, verso un’origine mitica. Per questo la sua poesia, incapace di rimanere costretta nella limitatezza della sola lingua italiana, si ramifica in componimenti in dialetto, in francese, in inglese, e poi ancora più oltre nell’ardimento e indietro nel tempo: versi in latino, in greco, in lingue inventate, parole che nascono dalla fusione arbitraria di lingue diverse, fino ad arrivare addirittura a poesie “primigenie” composte da calligrammi primitivi, da “repertori” di radici etimologiche, da puri suoni. È l’etimo celebrato nel finale di Linguistica; è il nocciolo in cui risiede la verità e l’origine, il big bang del linguaggio prima che fosse “corroso dalle iridi foniche”, che si esprime ad esempio in una poesia come questa:

In questo componimento è facile riconoscere la messa in atto di ciò che Villa scrive in Poesia è, una sorta di dichiarazione di poetica: “poesia è terrorismo nel dominio della lingua / è scoppio nella clausura del linguaggio / è terrore sul fondo delle retoriche”. Il linguaggio va preso, studiato, manipolato e scardinato, fino a farlo esplodere. L’esplosione, lo “scoppio” sono immagini importantissime per Villa, perché conducono direttamente ad altri due concetti-base della sua poesia: l’azione e la (conseguente) dispersione/dissipazione. Fare poesia significa agire concretamente sul proprio materiale di lavoro – il linguaggio, appunto – allo stesso modo in cui Burri agiva sulla tela: Villa incolla le parole, le brucia, le deforma, le fonde assieme, le fa esplodere. Il risultato di questa azione è uno sparpagliamento, una non-unità, un paesaggio – paesaggio sulla pagina e paesaggio esistenziale – che si è irradiato da un punto iniziale verso infinite e casuali direzioni. È un territorio, se vogliamo, accostabile alla Palus Putredinis del Laborintussanguinetiano, o alla Waste Landdi Eliot, ma con una valenza meno negativa, più primitivamente archetipica. Se torniamo all’inizio di Linguistica, Villa scrive: “Non c’è più origini”. Ecco la tematizzazione della dispersione: si è persa un’unità primordiale, nemmeno si può sapere se c’è mai stata, tutto si disperde nel mondo e tra le pagine. E la poesia, paradossalmente, contribuisce ad aumentare la dissipazione mentre cerca di tornare indietro, di avvicinarsi al riconoscimento e alla ricostituzione dell’unità perduta.

La dissipazione è il vero marchio di fabbrica del lavoro e della vita di Villa, a tutti i livelli. C’è una dissipazione grafica, nei versi e nelle parole sempre più disseminati sulla pagina con l’andare avanti degli anni. C’è una dissipazione linguistica, nei salti spericolati da un idioma all’altro, nelle mescolanze e nelle ibridazioni. C’è una dissipazione editoriale, nelle sue pubblicazioni mai organiche ma sempre sparse e incostanti, tramite canali non “ufficiali”, che hanno reso un’impresa complicatissima ed eroica l’edizione del volume “Emilio Villa. L’opera poetica” (L’Orma editore, 2014), l’intero corpus villiano per la prima volta riunito.

E c’è una dissipazione esistenziale, esemplificata nei sopracitati sassi gettati nel Tevere; una dissipazione come “resistenza” ai compromessi dell’editoria, al gusto del pubblico, alle discese a patti della vita, per mantenersi sempre originario, più che originale, e ascoltare oltre i rumori di fondo del mondo il puro suono delle verità primordiali.

In tutta questa dispersione, Villa ci ha lasciato, come brandelli di conoscenza, come preziosissimi detriti sparsi, le sue poesie. Poesie impossibili da capire appieno, così come è impossibile capire appieno il mondo, la “sostanza universale” che “trema”; ma che aprono crepe, brecce di conoscenza da cui può entrare la luce, da cui possiamo vedere meglio cosa c’è in fondo, cosa c’era all’inizio, cosa c’è all’interno. E basta un lampo di verità per rendere dei versi immortali: per rendere Villa, il re dei “minori”, un “vero grande poeta”.