Hokkaido (北海道), la via per il mare del Nord, la grande isola settentrionale del Giappone, dove lande desolate s’intervallano ad altipiani vulcanici e a distese di fiori. L’antica casa degli Ainu, il popolo indigeno d’origine mongola, vittima di lunghi soprusi perché diverso, dai tratti più marcati, dalla pelle più scura, dalle tradizioni distanti. Ha conservato le sue radici nel sangue dei pochi nativi che ancora oggi abitano le terre dei padri rinnovando il loro sacro rapporto con la natura, manifestazione degli dei.

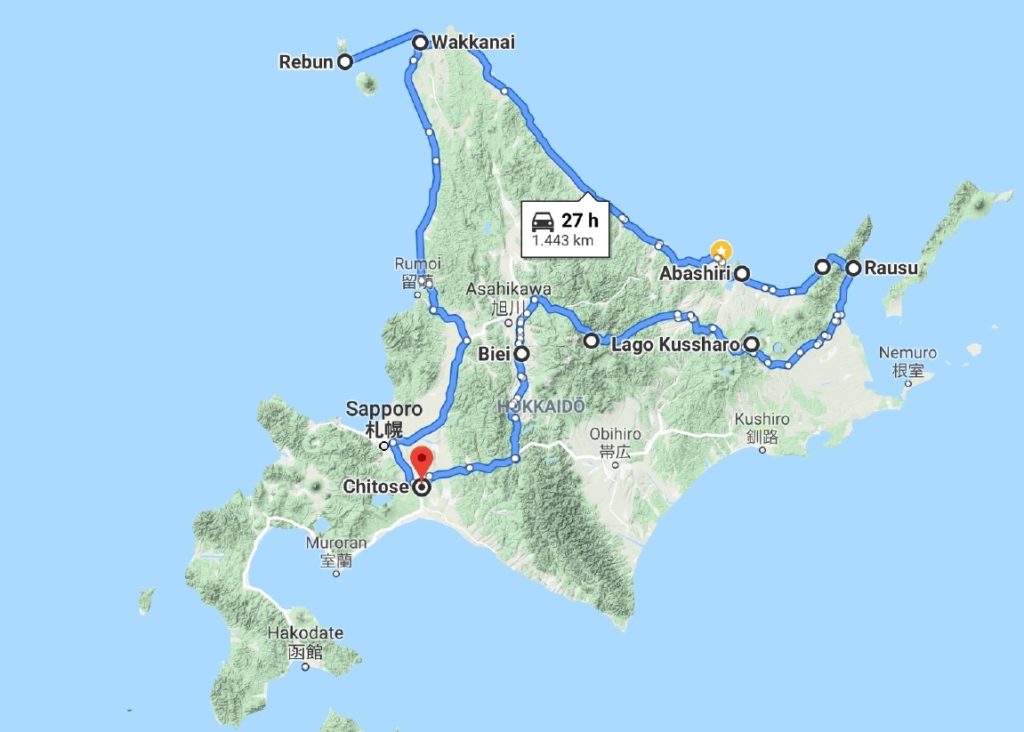

Mi ero ripromessa che l’avrei visitato solo su quattro ruote: ebbene sì, così selvaggio che nemmeno nel paese coi trasporti migliori al mondo sarebbe stato pensabile un viaggio come si deve in balia dei rari treni. Era giugno e premeditavo di arrivare nel Nord in agosto, quando un amico ha risposto alla chiamata. Alessandro, abbastanza folle da decidere di munirsi di patente internazionale e di raggiungermi dall’altra parte del pianeta. Ci siamo trovati all’uscita Namba della metropolitana di Osaka, dopo esserci lasciati due anni prima sullo sfondo delle strade milanesi. Un okonomiyaki (お好み焼き) deliziosa fusione giapponese tra un pancake e una frittata, un giro tra i neon dell’instancabile quartiere Dotonburi, una fermata in un negozio di elettronica ed eccoci pronti per l’avventura. L’indomani ci aspetta un aereo, tratta Osaka – Sapporo, un’ora e mezza ci separa dalla meta.

La nostra macchina, una scatola quadrata quattro porte color panna, è ordinatamente parcheggiata all’aeroporto Chitose: saltando a piè pari la confusione della capitale Sapporo, partiamo alla volta della punta settentrionale. L’idea è quella di costeggiare il mare, ascoltare i suoi respiri mentre l’oscurità scende, mentre inauguriamo i primi chilometri con la luce rosso accecante di un autovelox. Tra le scoperte più sorprendenti, infatti, ci sono proprio loro: i limiti di velocità. 60 km/h è il massimo raggiungibile, più o meno in tutta la zona, su strade vuote e interminabili, vene di un paesaggio solitario. Una vera e propria tortura.

Il mare chiama, vuole che qualcuno ammiri l’incresparsi delle sue onde al chiarore della luna e, nonostante il buio continui a inspessirsi, così come la nostra stanchezza, non possiamo deluderlo, accostiamo. È ormai mezzanotte inoltrata sul molo, solo il placido rumore della risacca rompe il silenzio, il sonno abita le piccole barche attraccate e sull’asfalto sono già dispiegati gli strumenti per la pesca, corde, ami, fiocine, reti. Siamo forse di troppo in quel delicato ecosistema portuale, prima delicata immagine di un Giappone fatto di paesini minuscoli, raccolti nella loro semplice quotidianità. Un Giappone diverso da quello disseminato di maestosi templi buddisti e prepotenti grattacieli, un Giappone che, ancora una volta, si rivela novità, scoperta, mistero.

Raggiungiamo il Nord all’arrivo dell’aurora ed è su un colle alle spalle del paese che troviamo un parcheggio dove appostarci. Sarà questo – quasi sempre – il nostro modus dormiendi: parcheggi e campground all’insegna della gratuità e del caso.

Wakkanai, in lingua Ainu Yam-wakka-nay (ヤムワッカナイ), “fiume d’acqua fredda”, è una cittadina di navigatori, punto di partenza per l’Asia continentale. Un tempo base strategica per le mire espansionistiche giapponesi verso Cina e Corea e punto nevralgico durante la Seconda Guerra Mondiale, ora conserva le tracce di un passato avvincente e travagliato che l’ha resa terreno d’incontro tra culture. Architettura sovietica, insegne in cirillico, e matrioske-souvenirs si mischiano a ristoranti di ramen, immancabili distributori automatici e Torii shintoisti.

Il punto più a Nord è Capo Soya e lì, sull’estremità della manciata di isole nipponiche, due mari si incontrano e si scontrano, simbolo naturale della reciproca contaminazione tra russi e giapponesi. Il grigio del Mare del Giappone si fonde con il blu del mare di Okhotsk: il monumento triangolare di Capo Soya, meta di pellegrinaggio per ciclisti, è una porta che, come la cruna di un ago, si lascia oltrepassare dai fili del vento, gelido e violento. In lontananza fanno capolino le increspature bianche delle onde e sullo sfondo, quasi impercettibili, si disegnano le ombre di Sakhalin, terra russa. Appoggiata a un faro, avvolta in una coperta fino al naso, siedo con i soffi della Siberia che mi scompigliano i capelli, lo sguardo che si perde nell’orizzonte, plumbeo e malinconico. Di fronte ai miei occhi c’è la Russia e la sto osservando dal Giappone, è incredibile.

Sulla costa si susseguono file di casette in lamiera, rosse, gialle, verdi, blu. Il sole estivo illumina le tinte di questo remoto paesino, attraversato di fretta da viaggiatori, ciclisti e bikers, abbandonato durante l’inverno.

Pressoché alla stessa latitudine di Milano, durante la stagione delle nevi, da ottobre a maggio, la cittadina portuale è sommersa dalla neve. D’altronde non deve essere facile avere la Siberia come vicina di casa.

Raccolta qualche informazione tra il centro turisti e i passanti, decidiamo che l’indomani sarà dedicato a Rebun e Reshiri, le due isolette sorelle a largo di Wakkanai: metter piede in Russia è impossibile, per cifre e documenti richiesti. Così come, per quella sera, è impossibile assaggiare la curiosa cucina russo-giapponese di Pechka (Печка), ristorante che per gli interni, intravisti dalle vetrate, mi riporta un po’ in Europa, senza farmi lasciare l’Asia.

Ripieghiamo sull’unica alternativa rimasta, un’izakaya imboscata tra scuri casermoni. Luce d’esterno soffusa, appena visibile, entriamo e immediatamente un bambino giapponese attira la mia attenzione: i quattro mori non lasciano spazio al dubbio, indossa davvero una maglietta con la bandiera sarda. Un primo livello di surreale è stato già raggiunto. C’è però una spiegazione che non tarda: alle mie esclamazioni di sorpresa, interviene il padre del bimbo in un italiano perfetto, affinato quando era exchange student a Perugia negli anni ’80. Seduti al bancone, lo chef affetta pesce freschissimo, rigorosamente sashimi: arrivano granchio (蟹), specialità di Wakkanai, tonno (鮪) e polpo (蛸).

Alle 6 del mattino il traghetto salpa alla volta di Rebun, la sorella minore di Reshiri, l’isola-vulcano, un monte Fuji che emerge dal mare. La macchina è rimasta al porto di Wakkanai: saliamo in sella a una bici con l’obiettivo di esplorare l’intera isola, da Sud a Nord. Distese di verde e fiori alpini, scogliere e promontori a picco sul mare, scenari che la mia mente non avrebbe mai ricollegato al Giappone, piuttosto all’Irlanda. Percorriamo l’intera costa orientale verso Capo Sukoton, arrestandoci davanti a una spiaggia bianca, lambita dal mare blu. Il color avorio in realtà deriva dalle migliaia di conchiglie che sostituiscono la sabbia.

A cavallo tra la spiaggia e la strada qualcos’altro attrae la nostra attenzione: una vecchina indaffarata è intenta a stendere strane creature al sole. Sono le pregiate alghe Kombu, ricercate e ricche di minerali, prodotte quasi soltanto qui, sulle coste dell’Hokkaido. La signora è impegnata nella fase dell’essiccazione, momento fondamentale del processo di coltivazione delle alghe marine e pratica rigorosamente condotta a mano, che rimane tra le principali occupazioni per chi abita le zone più remote dell’isola.

Dopo quattro ore sui pedali, scortati da stormi di gabbiani, raggiungiamo il limite Nord di Rebun, Capo Sukoton. È un’altura, una terrazza naturale che si adagia nel mare, su cui svetta una modesta locanda. Pare sia il posto migliore dove assaggiare l’uni (海胆), il riccio di mare, prelibatezza salmastra dal gusto molto intenso: un sapore non proprio per tutti, sicuramente non per me.

Riprendiamo la nostra traversata su due ruote, sfrecciando sull’asfalto, percorrendo sentieri che tagliano campi di grano e fiancheggiando colli rocciosi. Stremati, ci ritroviamo al porto con considerevole anticipo rispetto all’arrivo del traghetto per Wakkanai. La nostra giornata sta volgendo al termine, così come quella del sole, che cala sulla linea del mare. Nell’attesa ci concediamo l’ennesimo spuntino.

Galeotto fu il gelato al latte di mucca nipponica e chi lo prese: il traghetto, l’ultimo, si allontana sereno dal molo. Non tardiamo a realizzare che quel buonissimo gelato ci ha regalato una notte imprevista in balia del vento siberiano. Tanto vale iniziare l’esplorazione della cittadina portuale, un insieme di casupole abitate da non più di un centinaio di persone. Gli obiettivi sono due: trovare una sistemazione e recuperare un caricatore per iPhone. Pretendo troppo, in entrambi i casi.

L’unico albergo costa quanto l’intero budget del viaggio e perciò si autoesclude. Il secondo compito invece mi porta in tre negozi di elettronica, risalenti agli anni ’70: elettrodomestici che non si usano più, confezioni ingiallite dagli anni, vetrine offuscate dalla polvere… il tempo abita quei luoghi insieme ai vecchini dall’età indefinibile rimasti a gestirli. Uno, in particolare, si rivela a suo modo sorprendente. Aperta una porta senza troppe formalità, piombo in una stanza straripante di oggetti, dall’aria pesante, percorsa da due miseri spiragli di luce, mentre una signora indaffarata a cucire a maglia mi fissa disorientata. Sfodero il mio zoppicante giapponese e lei mi indica una scala, sollecitandomi a salire. L’atmosfera del piano superiore è ancora più soffocante: infiniti scaffali occupano un soppalco che non parrebbe in grado di sostenerli, appesantiti da computer obsoleti, strani asciugacapelli e telefoni preistorici. Sul fondo, nascosto dagli oggetti, illuminato da una tenue lampadina color arancio, un vecchio signore sta lavorando a qualche congegno. Minuto fantasma segnato anch’egli dal tempo e dalla vita, sussurrando risponde confuso alla mia richiesta. Si guarda attorno placidamente, nel tentativo di aiutarmi, ma mi devo rassegnare. Riemergo sconfitta e felice: ho visto un Giappone dimenticato, avvolto da una semplicità che è bellezza.

Qualcuno comunque riesce ad aiutarmi. Una coppia di giovani gestori di un supermarket mi regala un caricatore. Una delle tante inaspettate manifestazioni di gentilezza cui ho assistito in questi mesi.

Il sole è ormai scomparso, il cellulare continua a non dare segni di vita e inizio ad accettare la prospettiva di dormire su una panchina, a rischio ipotermia.

Ma audentes fortuna iuvat e un pick-up con due persone a bordo accosta: “Hi! Why here?”. La salvezza. In giapponese mi dicono che gestiscono un ostello: senza aspettare l’assenso di Alessandro, salto in macchina.

Andiamo verso Ovest, verso la scogliera, il nero ci avvolge e dai finestrini si intravedono solo i profili aguzzi delle rocce. Dopo i primi venti minuti inizio a domandarmi se non sia stata un po’ troppo impulsiva, immaginando un’articolata gamma di modi in cui i due avrebbero potuto ucciderci. Invece finalmente ci fermiamo davanti a una baita in legno, affacciata sul mare e circondata dalle rocce. Mi dicono di pronunciare Tadaima! (ただいま) appena varcherò la soglia. Scoprirò solo in seguito che quell’espressione significa “sono a casa”.

La mia esclamazione scatena il putiferio: una trentina di persone inizia a urlare e ballare davanti a noi e per noi.

Ci guardiamo allucinati, con la bocca e gli occhi spalancati. Il surreale ha raggiunto un livello superiore. Inavvertitamente caduti nella scena di un film di David Lynch, facciamo fatica ad entrare in quell’atmosfera di festa, esagerata per il nostro arrivo e difficile da condividere nella condizione psico-fisica in cui ci troviamo.

È il benvenuto del Momoiwa-sō, una comunità prima che un ostello.

L’orario è spostato di venti minuti perché lì le persone si muovono con una velocità diversa, secondo il loro ritmo e le loro regole. Unici non-giapponesi, siamo anche noi risucchiati in quella bolla di energia. La serata si passa insieme, seduti per terra attorno al falò, e ognuno intrattiene gli altri con quello che sa fare meglio, dal canto alle battute di spirito. Ogni mezz’ora, però, scatta il Momoiwa time e bisogna ballare. È questa la regola aurea del gruppo e non c’è giustificazione accettata per stare fermi. Si salta, tenendosi per mano, girando in cerchio, trasmettendosi l’un l’altro l’incontenibile energia che anima il locale.

Il coprifuoco è alle 22.30 (orario Momoiwa) e l’attività si spegne. Ci si corica insieme, augurandosi un sonoro Oyasumi (お休み), la buonanotte.

Un corno militaresco mi scaraventa giù dalla branda alle sei.

La danza del risveglio precede la colazione, preparata in comune, a base di alghe e verdure di dubbia consistenza. La luce mattutina penetra dalla finestra da cui scorgo la Neko-iwa (猫岩), una curiosa roccia (岩) a forma di gatto (猫).

All’esterno ci aspetta un furgone che ci condurrà al porto, da cui salperemo per Wakkanai. Saltiamo su, seduti nel cassone insieme a una decina di persone dai visi ormai familiari. Al parcheggio ringrazio e abbraccio tutti, ancora incredula per l’inverosimile sequenza di eventi accaduti.

Sequenza con gran finale: ci affacciamo dal ponte di comando del traghetto per rinnovare i saluti a quei bizzarri compagni e, sul pontile, inizia l’ultima, spettacolare, scatenata danza. In coro, saltando e battendo le mani, urlano: ittekimasu! (行ってきます). E noi rispondiamo: itterasshai! (行ってらっしゃい). Sono espressioni intraducibili, che racchiudono il senso del legame e l’attesa del ritorno: un arrivederci, amici.

Attraccati a Wakkanai, è tempo di ripartire in macchina verso Est, verso Abashiri, città famosa per la prigione del periodo Meiji (XIX secolo) e gli avvistamenti di balene.

La strada, che costeggia il mare, scorre lunga e leggera, almeno finché, al calar del sole, non ci arresta l’imprevisto tipico di ogni on the road. Un rumore sinistro si mischia alla musica e non si tratta di un nuovo brano sperimentale dei Gorillaz: abbiamo bucato. Siamo a terra su una striscia d’asfalto, nel nulla. Nelle ultime due ore abbiamo incrociato a dir tanto un paio di macchine, siamo soli. Scesi dalla macchina, ci accorgiamo che in cielo, alle nostre spalle, stava andando in scena uno spettacolo di rosa e d’arancio che avremmo perso, o intravisto soltanto riflesso, se la sorte non ci avesse fermato. D’altronde, l’essenza di un vagabondaggio su quattro ruote sta proprio nel fermarsi, ovunque, volente o nolente, dimenticando la meta, perché il bello lì, nei momenti irripetibili che ti precipitano addosso.

“Daijoubu desuka (大丈夫ですか), tutto bene?”, una vocina mi fa girare di scatto. Da dove sia sbucata per me rimarrà un mistero, ma diventa subito uno tra i primi aneddoti con cui risponderò alla domanda “Come sono i giapponesi?”. Rimane con noi finché non abbiamo finito di montare il ruotino invitandoci più volte a dormire a casa sua. Non so cosa l’abbia convinta a fidarsi di noi, dato il nostro stato pietoso. Tuttavia, ci restano ancora troppi chilometri da macinare e scegliamo di continuare il viaggio. Entriamo ad Abashiri a notte fonda e, trovato un campground proprio alle spalle dell’ex prigione, concludiamo la terza giornata di viaggio.

La sveglia del giorno seguente sono i ruggiti di una Suzuki e di una Honda: siamo nel territorio dei motociclisti. Di buon ora stanno lucidando le loro compagne e uno di loro, un settantenne con bandana tribale legata in testa, mi racconta che è di Sapporo, che non è mai uscito dall’Hokkaido e che ogni estate, insieme alla sua bimba – una Honda CBX 1000 –, gira l’intera isola.

Loro sono diretti a Sud, verso l’entroterra, noi faremo tappa prima a Nord-Ovest, nello Shiretoko, in lingua Ainu sir etok, “la fine del mondo”, l’ultima frontiera selvaggia del Giappone, inserita nel 2005 tra i patrimoni dell’umanità UNESCO.

L’aggettivo “selvaggio” non è un’iperbole: la vegetazione si infittisce, la strada si stringe, spuntano cartelli “attenti all’orso” e i cerbiatti passeggiano indisturbati sulla carreggiata. La cascata di Oshinkoshin e il serpentone in legno sospeso sugli arbusti selvatici segnano l’ingresso nel parco e, poco dopo, il navigatore perde il segnale. Non ci resta che fermarci al punto informazioni, lo Shiretoko National Park Nature Center, con la speranza di riuscire a raggiungere l’estremo capo nord-orientale.

È un centro naturalistico, la base per le guardie forestali e gli zoologi della zona, ed è dedicato agli orsi, i Kuma (熊本), animali totemici del posto e creature sacra per gli Ainu: Ki-un Kamuy, il re degli orsi e delle montagne, è una delle principali divinità nella religione animista. Le leggende raccontano che, in un tempo remoto, una donna, rimasta sola e senza figli dopo la morte del marito, ricevette la visita di un’ombra nera: era l’Orso, re delle montagne, spirito divino della foresta che, per liberarla dal dolore, le predisse l’arrivo di un bambino. Il bambino sarebbe poi cresciuto forte e arguto, e da lui, si dice, sarebbe discesa la parte del popolo Ainu che abita le terre più selvagge. Lo Shiretoko è una di queste e in circa mille chilometri quadrati ospita seicento orsi bruni giapponesi allo stato brado. Sono loro i veri padroni qui e la natura domina incontrastata tanto che al di là del centro informazioni la strada s’interrompe. La selva della “fine del mondo” resta inesplorata e siamo costretti a virare a Est, verso Rausu. Scivoliamo a zig-zag tra le montagne, sfumature rosee ricamano il cielo, prima che il sole scompaia vogliamo ritornare alla costa per l’ultimo saluto alle terre russe. In equilibrio sui frangiflutti, il respiro dell’aria sovietica arriva dalle isole Kurili – possedimenti ancora giapponesi per i più patriottici – e mi sferza le guance.

Ora ci aspetta l’entroterra, direzione Sud-Ovest, ma prima passeremo la notte sulla riva del Lago Kussharo, un lago vulcanico nel parco nazionale di Akan. Tra camper super-equipaggiati e tende professionali, la nostra auto-casa e una pasta arrangiata sfigurano. Il lago, piatto, riposa riflettendo le sagome luminose delle stelle, è una notte splendida. Qualcuno, notandomi vagabondare tra le tende, mi saluta e ci invita sotto al suo “tetto”. In cerchio, seduti a gambe incrociate insieme a una decina di giapponesi (una famiglia e qualche amico di lunga data), sorseggiamo a turno Whisky nipponico e birra Sapporo, comunicando attraverso il linguaggio universale della musica: sotto il cielo stellato, nel silenzio, Wind of change degli Scorpions unisce i nostri sguardi incurante delle differenze linguistiche, anagrafiche e culturali.

I raggi del mattino ci svegliano di buon’ora, è già il quinto giorno e il tempo sta per scadere. Prima di riprendere la via un’insegna mi incuriosisce. Trucioli e segatura, statue lignee di ogni forma e dimensione riempiono il pavimento della bottega di un intagliatore che, timidamente, mi saluta. Anche lui è un vecchino dall’età non quantificabile, le rughe gli solcano il viso su cui compare un tenero sorriso di benvenuto. Mi porge un cartello, spiegandomi che il Lago Kussharo è abitato dal cugino asiatico di Nessie, un certo Kussie (クッシー), che, proprio come il mostro di Loch Ness, si aggira nelle profondità acquatiche mostrando il lungo collo solo ai più fortunati visitatori.

La ricerca di Kussie è rimandata al prossimo viaggio, noi siamo diretti verso le montagne centrali, nel parco nazionale di Daisetsuzan, il più grande del Giappone, un monumento naturale nel cuore dell’isola.

Mantenendo la rotta verso Sounkyo, facciamo unica fermata al lago più trasparente del mondo: il lago Mashū. Bacino d’un vulcano tutt’oggi attivo, è incastrato tra le rocce e solo la centenaria solitaria betulla che affonda le radici nel suo fondale vi ha accesso.

Chilometro dopo chilometro, il paesaggio si trasforma, crescendo in altitudine e, ormai circondati da rilievi montuosi simili alle nostre Prealpi, capiamo di aver varcato le porte naturali del Daisetsuzan.

Sounkyo è una cittadina termale: una ventina di case, un ostello, il centro turistico e la funivia ne disegnano le vie. Sono le 5 di pomeriggio, dove passeremo la notte?

Una guida forestale ci suggerisce l’ostello, consigliandoci di svegliarci presto l’indomani e di salire sul Kurodake, la cima più vicina. Noi non abbiamo tempo per un “domani” e, raccolti tenda, fornelletto, acqua, confezione di riso da tre chili, un fagotto di vestiti, saliamo immediatamente sulla funivia.

Sotto gli sguardi preoccupati dei Giapponesi, inconsapevoli del cammino che ci aspetta, arriviamo a 1.600 metri proprio nel momento in cui il sole sfuma tra le vette. Comincia la scarpinata: 300 metri di dislivello con sei litri d’acqua in spalla, tenda in un sacchetto, vettovaglie sparse negli zaini e oscurità che avanza.

Dopo tre ore in salita, avvolti dalle tenebre, tocchiamo la vetta del Kurodake, sotto l’ennesimo cielo stellato. Nel giro di 100 metri non c’è nulla, solo buio, freddo e rocce. Muovendoci a tentoni, scorgiamo una tenue luce in lontananza: sarà forse il rifugio? L’alternativa è accamparsi tra gli spuntoni, litigando con il vento, perciò decidiamo di avanzare. Illuminati dal chiarore fioco delle stelle, schivando denti rocciosi e rovi pungenti, camminiamo per un’altra ora, raggiungendo il rifugio appena prima della chiusura. La fortuna non ci ha abbandonato, è stata fedele compagna anche questa volta. Facciamo giusto in tempo a noleggiare due sacchi a pelo e, mentre tutti spengono le lanterne per coricarsi, noi, affamatissimi, proviamo a cucinare un po’ di quei tre chili di riso. Un esperimento culinario estremo, nel buio spezzato dalla magra luce del cellulare, riuscito solo grazie a un gruppo di ragazzi giapponesi a cui, disperata dopo vari e vani tentativi, ho deciso di chiedere aiuto. Loro pensano al riso, che prevede un lavaggio e una cottura particolari, e noi prepariamo un modesto soffritto e delle verdure. Combinazione azzeccata, ne esce miracolosamente un’ottima cena. “Oishii! (美味しい) Delizioso!” esclamano i giapponesi, soddisfatti.

Stomaco quietato, arriva il momento di dormire anche per noi. Penso di non aver mai provato cosa fosse davvero il freddo prima di quella notte. Gettata la tenda – sì, gettata perché da montare non c’era nulla data la ridicola spesa di 3000 yen (26 euro circa) e la relativa consistenza da busta in plastica –, sistemati i materassini, ci infiliamo nella coperta, insaccati con indosso tutti gli indumenti a nostra disposizione. La stanchezza si fa sentire, gli occhi si chiudono, ma il gelo penetra nelle mie ossa e lo Yume (夢), lo spirito del sogno delle leggende nipponiche, si fa materia: sogno di morire congelata, durante una bufera di neve alle porte di un liceo in Siberia. È una morte lenta e dolorosa, così vivida che, svegliata di soprassalto, impiego due minuti buoni per capire dove sono, chi sono e, soprattutto, se ancora “sono”.

La sveglia suona alle 4 e 29, venti minuti prima dell’alba che voglio assolutamente ammirare dalla vetta del Kurodake. Ripercorro la strada dell’andata e stento a credere di esservi sopravvissuta indenne la notte precedente.

Ma, arrivata in cima, tutta la stanchezza scompare: il mare bianco di nuvole che scorre sotto i miei occhi si intreccia al rosa e all’ambra dell’aurora, poi la luce avanza e inonda sempre più il cordone vulcanico del Kurodake. Ghiacciai, caldere, lontane vette si palesano. Il silenzio della notte pian piano lascia il posto ai cinguettii degli uccelli e agli squittii dei pika, simpatici mammiferi simili all’incrocio in miniatura tra una lepre e una marmotta, cui ci si è ispirati per la creazione di Pikachu, il Pokémon.

トイ カワ ホプニペ Toy kawa hopnipe / Dalla Terra

トイ カワ ホプニペ コモンネ Questo sonno proviene dalla Terra?

モム カワ ホプニペ モコンネ Nasce dal flusso dell’acqua?

アヨロ タ カムイ シンタ No, proviene da Ayoro

ラン ワ クス アンペ モコンナ Su cui cade la culla del dio

アフ ワ アフ Afu-wa-afu

– canto Aiku

Scendiamo senza sapere bene dove andare, seguiamo il sentiero, ma poi lo abbandoniamo per seguire qualcos’altro, qualcun altro: le kitsune (狐), volpi giapponesi dal manto arancio, zampettano tra gli arbusti. Ci troviamo faccia a faccia con un branco di musetti curiosi e corriamo con loro tra i cespugli e l’arido manto erboso, diretti verso la grande caldera Ohachidaira.

La lava ha scavato le pareti della roccia, creando valli dalle striature ocra e marrone, tagliate da un fiume velenoso. L’acqua è, infatti, ricca di zolfo e l’odore acre che penetra nelle narici ne dà la conferma. L’interno della caldera, l’antico polmone pulsante del vulcano, è l’ultima visione selvaggia prima di tornare alla base: sprazzi di muschio verde sono confinati ai lati di un’immensa conca rocciosa, attraversata da vene sulfuree.

Comincia per noi la corsa finale, ma c’è ancora una tappa imprescindibile.

Se d’inverno l’Hokkaido è il regno della neve, d’estate immensi campi fioriti colorano l’orizzonte. Alla fine della stagione delle fioriture la ricerca delle distese floreali poteva condurci solo in un posto: Biei.

Il rapporto tempo/strada da percorrere non è promettente, senza contare l’aereo di lì a poche ore, ma, sfrecciando, riusciamo nell’impresa. Colline striate e filari variopinti si susseguono senza fine: azalee, cosmos, lavanda, piante alpine e fiori simili a lingue di fuoco punteggiano il panorama.

È uno spettacolo che si rinnova ogni anno e attrae orde di turisti da tutto il mondo. Sembra di stare in una visione di fantasia, ovunque ti giri, gli occhi si riempiono di colori e, mentre i bambini corrono, spensierati, sui sentieri tracciati tra i fiori, gli adulti procedono lenti, sorprendendosi ad ogni passo.

Il mio tempo nel Nord è scaduto.

Immersa nella bellezza mozzafiato della natura, chiudo un road trip, percorso sulla scia degli imprevisti, dell’avventura, della meraviglia.